知ってる?学校って選べるんだよ

現在親になっている世代の方で、自身の学校で医療的ケア児(医ケア児)を見かけたことがある方はどれくらいいるでしょうか?

医ケア児どころか、障害を持つ子と同じクラスだった、という方はほとんどいないのではないでしょうか?

かつて、医ケア児、障害児のほとんどは‘特別支援学校’に通っていました。

現在は「インクルーシブ教育システム(参考)」の実現に向け、障害の有無に関わらず可能な限り共通の教育を受けられるように環境整備を行うようになってきました。

そうした動きにより、医ケア児であっても地域の学校に通うという選択がしやすくなってきました。

【参考】 障害者権利条約によれば、インクルーシブ教育システムとは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な機能等を最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が一般的な教育制度から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。(中教審初中分科会報告平成24年7月より)

具体的な種類について

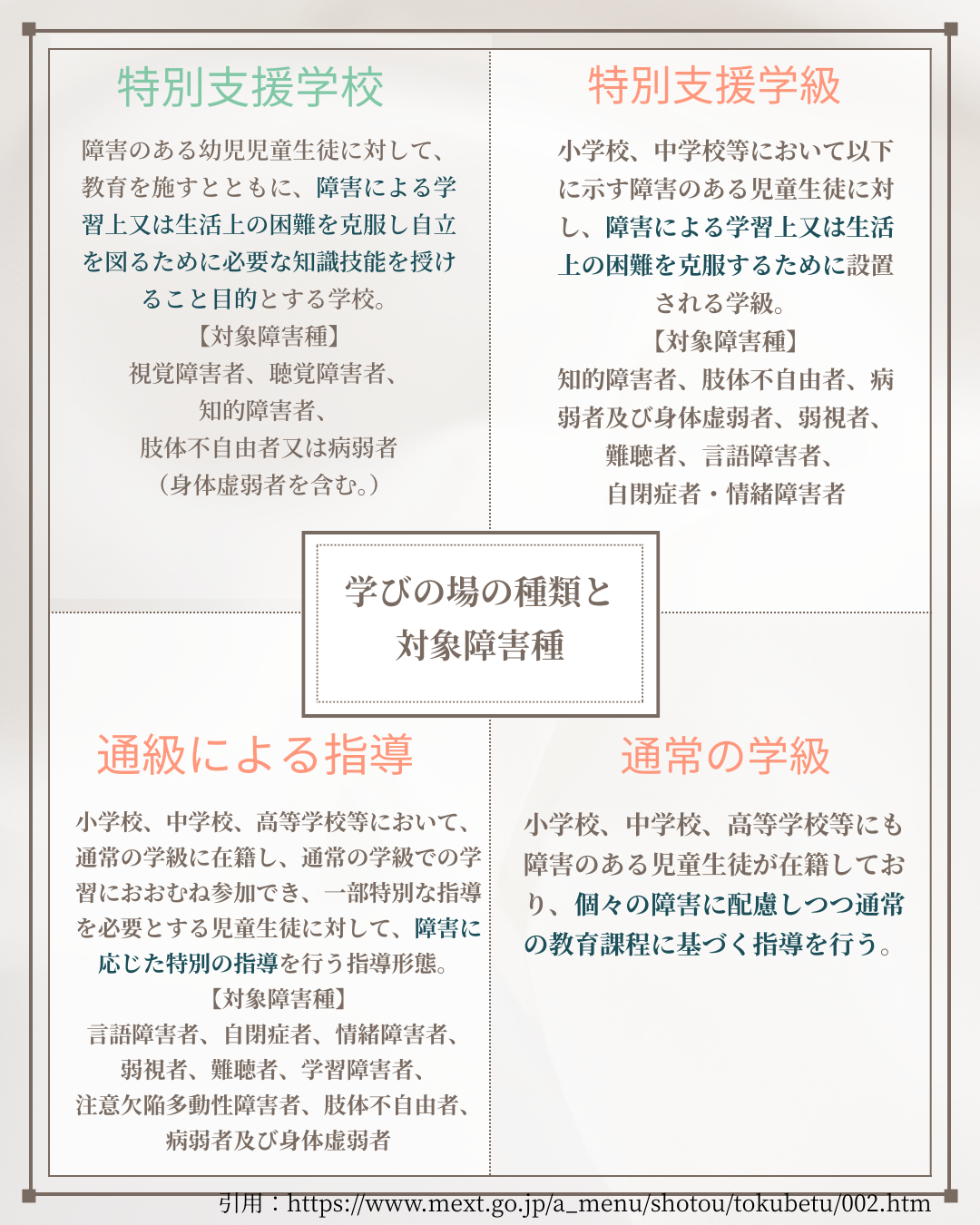

学校を選べるとは言えど、通える学校は大別すれば「特別支援学校」か「地域の学校」かのどちらかです。

「地域の学校」を選択した場合は、さらに「特別支援学級」「通級による指導」「通常学級」の3つに分けられることになります。

【参考】文部科学省ホームページ

障害のある子が通うことが前提になっている「特別支援学校」であれば、一般的には看護師が配置されています。

看護師が常駐しているというのは、通う上で安心感がありますよね。

一方、「地域の学校」に通う際に医療的ケアはどうすればよいのでしょうか?

その場合も、学校看護師の配置ができればケアは看護師にお願いできます。

以下の記事も参考にしてください。

学校看護師について知ろう! 地域の学校に通う際の医ケア 看護師配置

学校看護師について知ろう③ 具体的にはどこまでやってもらえる?

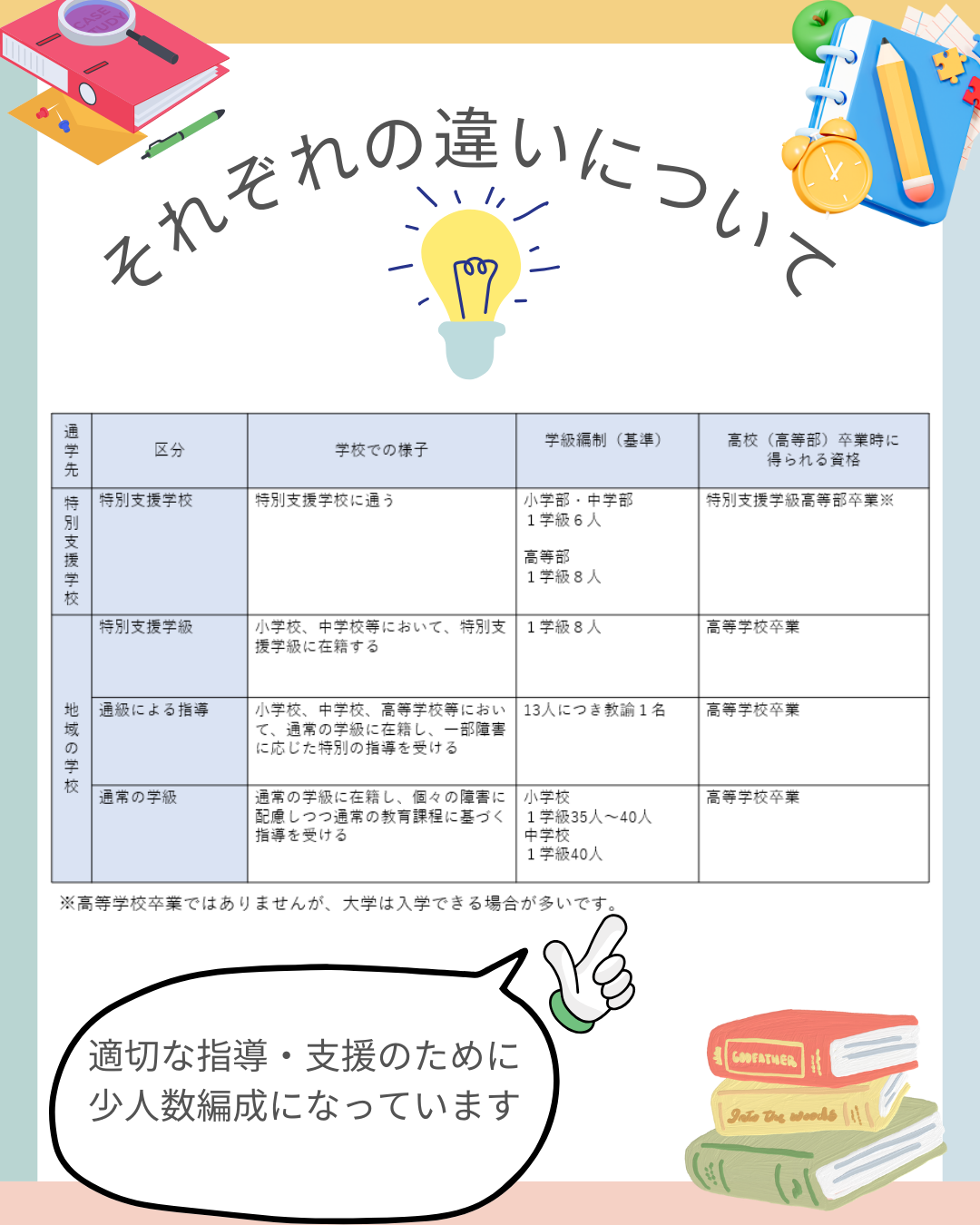

それぞれの違い

一般的に学校のクラスは30人くらいの子どもに一人の先生、というイメージでしょう。

しかしながら、バギーや車いすで移動するような子を一人の先生で何人もみるのは難しいでしょう。

そのため、適切な指導・支援のために「通常学級」以外では少人数編成のクラスが採用されています。

【参考】文部科学省ホームページ

就学先の決定について

障がいのある児童生徒の就学先は、「障害の状態」「教育上必要な支援の内容」「地域の状況」「保護者や専門家の意見」を総合し、市町村の教育委員会が決定する、ということになっています。

どういった環境がその子にとって最善であるのか、教育委員会とも相談しながら決めるということですね。

つまり、本人と親の希望だけで決定できるわけではありませんが、そこは最大限尊重されるものと思われます。

就学までの流れについては別記事でご紹介いたします。

今の世の中は、それぞれの個性と人格を尊重しあう共生社会を目指しています。

自分の子がどのような形であれば積極的に社会参加できるのか、就学先を決める機会に考えてみましょう!