出生前検査って自由診療なんだよ

さて、前回の記事では「出生前検査の種類」「遺伝カウンセリングの重要性」についてお話しました。

ところでですが、出生前検査は自由診療ってこと、ご存知ですか?

「妊娠は病気ではない」という理屈から、妊娠に関連するもののほとんどは保険適応外です。

つまり自由診療。

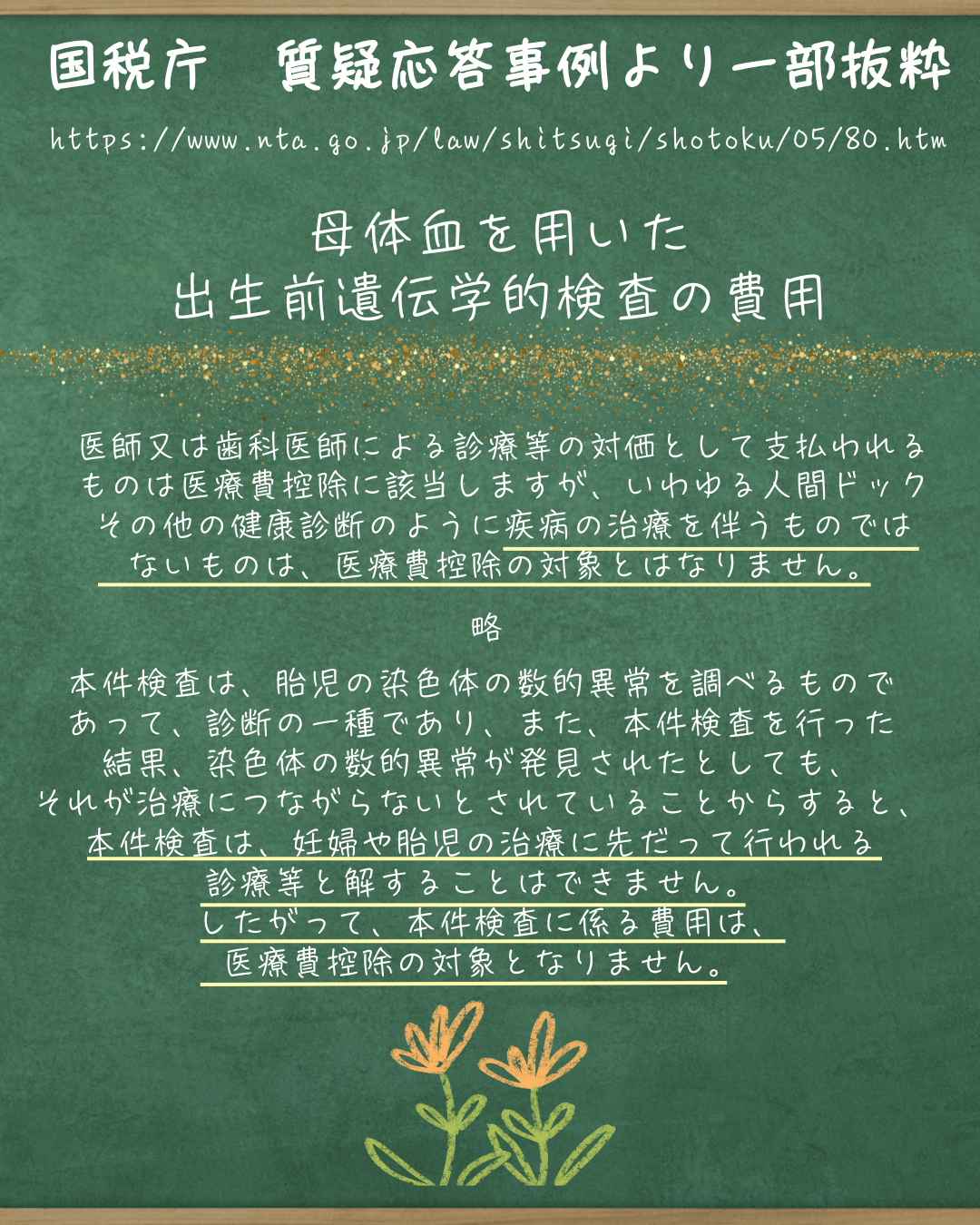

加えて言うならば、血清マーカー・NIPT・絨毛検査・羊水検査など、胎児の染色体異常を調べる検査に関しては医療費控除の対象にもなりません。

さて、自由診療ということはどういうことか、というと、

保険が使えないということなので、一般的な検査よりもお金がかかるということです。

さらに言えば、値段の設定は各病院、各クリニックが自由に設定しています。

つまり、同じ検査でも高い値段を設定している病院もあれば、安い値段を設定しているクリニックもあるということ。

こちら側も病院の言いなりになって検査するだけでなく、受ける検査の内容や病院・クリニックによっては異なる検査前後の対応について知っておく必要があります。

NIPT問題

非侵襲性出生前遺伝学的検査(「NIPT」( Non Invasive Prenatal genetic Testing))とは、2013年から開始された比較的新しい母体血液を用いた出生前検査の一つです。

母体血漿中に存在する胎児由来のcell-free DNA を母体由来のDNA 断片とともに検出することで、各染色体に由来するDNA 断片の量の差異を求めて、それらの比較から胎児の染色体の数的異常の診断に結び付けるもの、です。

難しいですね。

要するに、そこそこ確実性の高い検査ってことです。

侵襲が少なく、他の非確定的診断と比べても陽性的中立が高く、しかも妊娠9‐10週という早期から可能、という出生前検査の中でも便利な位置づけにある検査です。

出生前検査を希望する場合、この検査をまずはお勧めされることが多いのではないでしょうか?

だがしかし、便利だからこそ、色々と問題をはらんだ検査でもあります。

ところで、出生前診断を行っている施設には「認証施設」と「非認証施設」があることをご存知ですか?

認証施設とは、日本医学会の中に作られた出生前検査認証制度等運営委員会が認証している、特定の基準を満たした医療機関のことです。

しかし認証を受ける基準を満たしてはいなくとも検査事体は非認証施設でも実施可能です。

2013年の検査開始当初、NIPTは日本医学会が認証した施設で学会の指針を尊重して行うものとされていました。

しかしながら、高齢出産などの増加した昨今、NIPTを希望する妊婦の増加にNIPT認証施設での検査実施が追い付かないという状況が起こりました。

中絶が認められるのは妊娠21週6日目まで。

これまでに中絶しなかった場合、いかなる理由でも中絶は認められません。

焦った妊婦さんたちは非認証施設で検査を受けるようになり、非認証施設での検査数が認証施設の検査数を上回るという事態に陥りました。

現在認証施設の数は少しずつ増えていますが、それでも半数以上が非認証施設で検査を受けているのが現状です。

これの何が問題かというと、非認証施設では遺伝性疾患などの基本的な知識・理解のない医療者が検査を行っている場合がある、ということです。

遺伝カウンセリングの必要性は前回の記事で述べた通りでありますが、非認証施設ではこれを実施していない場合も多々あります。

また、NIPTが検査対象とするのは基本的には「13番、18番、21番染色体のトリソミー」で、認証施設ではこの3疾患のみを検査します。

これは現在普及している技術によって確実性が高い検査がこれらの染色体異常の検査だからです。

しかし、非認証施設ではその他の染色体疾患や微小欠失症なども対象とし、性別診断を行うこともあります。

一見わかることが多くてよいように思えますが、これらの検査の意義や不確実性を提示せず「高い値段の検査の方がわかることが増えます」として提供しているという問題があります。

さらに、NIPTは非確定的検査なので、陽性判定の場合は確定的検査の必要性も出てきますが、非認証施設だと確定的検査に対応していない場合もあります。

病院の紹介さえしてもらえない場合もあるので、自身で確定的検査を行っている病院を探すことになる場合もあります。

というように、非認証施設で検査を受けるのは色々と問題をはらんでいるわけです。

利用者にとっては認証施設で検査を受けるに越したことがないように思えますが、実は認証施設で検査を受けるのは若干ハードルが高かったりします。

認証施設には臨床遺伝専門医や遺伝カウンセラーが必ず在籍しているので、遺伝カウンセリング体制がしっかりしているのが特徴です。

一方で、しっかりしているがために多少融通が利かないところもあったりします。

NIPTを受ける前、結果の告知時は必ず遺伝カウンセリングを行なうので、NIPTを受ける前、NIPTの検査(採血)、結果の告知時の3回医院へ行く必要があります。

これはほとんどの場合、パートナーと一緒に行くことが条件となってます。

しかも、NIPTを受けるためには次の1~5のいずれかに該当しなければいけません。

1.胎児超音波検査で、胎児が染色体数的異常を有する可能性が示唆された者。

2.母体血清マーカー検査で、胎児が染色体数的異常を有する可能性が示唆された者。

3.染色体数的異常を有する児を妊娠した既往のある者。

4.高年齢の妊婦。

5.両親のいずれかが均衡型ロバートソン転座を有していて、胎児が13トリソミーまたは 21 トリソミーとなる可能性が示唆される者。

母体血を用いた出生前遺伝学的検査(NIPT)に関する指針 | 公益社団法人日本産科婦人科学会倫理委員会

このほか、かかりつけの妊婦のみ、分娩予定の妊婦のみ、などの指定があるケースもあり、認証施設でNIPTを受けるのはなかなかハードルが高いのです

非認定施設であれば、こうした要件をつけることはほとんどありません。

どのような妊婦さんでも検査を受けられます。

がしかし、検査を受ける施設を選ぶ際は、

日本医学会が認証する施設ではなぜ要件がついているのか、なぜできる検査項目が限定されているのか、というところはしっかり考えていただきたいところです。

nipt_kounodori_A4_ol-2 - pdf_kounodori.pdf

できれば認証施設で検査を受けるに越したことはありませんが、上記の通り、認証施設での検査にはハードルが多く、そもそも認証施設の数が全く足りていないという状況でもあります。

事情によっては非認証施設で検査を受けることを選択する場合もあるかとは思いますが、その場合、検査結果が出た後、特に陽性判定が出た場合、どうすればよいのかを事前に確認しておくことが必要でしょう。

・・・・で結局?

それで結局、出生前検査を受けるべきなのかどうなのか、ということですが、

はっきり言ってこれは個人の価値観次第。

何があっても産むと決めているのなら、あまり出生前検査の意義はないかもしれません。

病気があるのなら早めにわかった方が対応できる、という意味では受ける意義もあるでしょう。

事前に病気があるとわかれば堕ろす、そう決めているなら受けた方がいい。

とはいえ、どうせ出生前検査は全ての病気を診断できるわけではありません。

出生前検査を受けていたとしても、病気の子が生まれてくる可能性は0にはなりません。

それも踏まえて、受けるか受けないか、パートナーや家族とよくよく相談して決めましょう。