E-1 災害対策

確実に必要!災害時の備え!

自然災害はいつ何時起こるかわかりません。

どんな家庭であっても、災害時に備えることは必要でしょう。

子どものいる家庭であれば、オムツやミルクなど子どもに必要な物品を備えておくことも必要になります。

まして、普段から医療的なケア用品が必要になる医療的ケア児(医ケア児)であればなおさらです。

自力で動くことのできない障害児であれば、避難の際の動線などの確認もより重要になってきます。

ということで、災害時の対策について考えていきましょう!

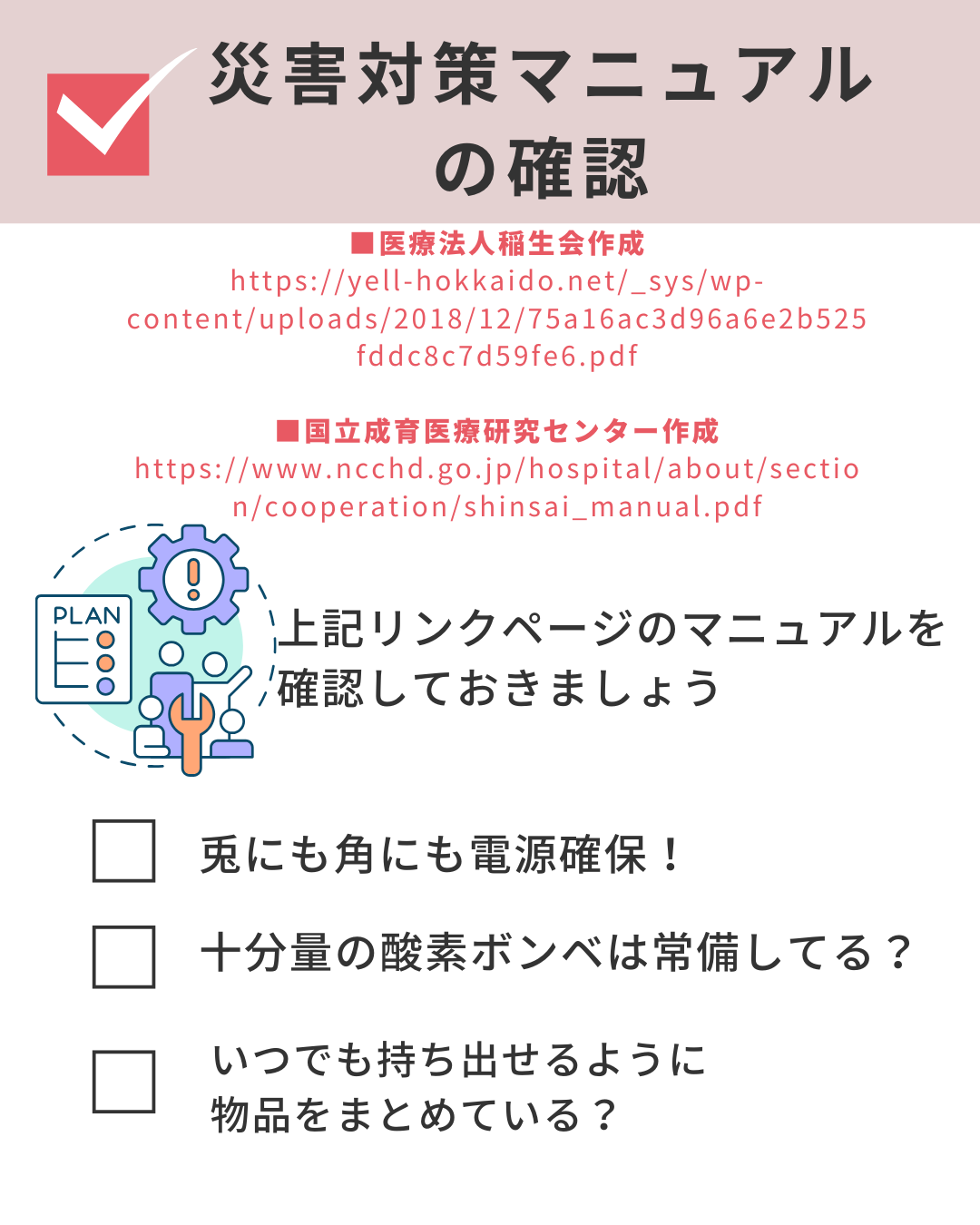

災害対策マニュアル

災害といえばなんでしょうか?

地震?火事?洪水?台風?

どんな災害であっても、なによりも大事なのは命を守ることです。

とにかく身一つであっても、命を守るために動くことが大事。

ところが、普段から医療機器を必要とする医ケア児の場合、命を守る=電源の確保だったりもします。

災害時、いかに電源を確保するかというのが医ケア児にとっては命を守る行動になるわけです。

万が一の停電の際、どうやって電源を確保するのかは必ず考えておかなければなりません。

蓄電池 | 医療的ケア児との暮らしに役立つ情報をワンストップで紹介するサイト|医ケアkidsナビ

制度・手当|医ケアkidsナビ→その他の助成→非常用電源購入に関する助成金

まずは電源の確保ではありますが、そこに繋げる酸素の準備だって大切です。

万が一の際、避難するまでの時間をまかなえる十分な酸素ボンベが常備されていますか?

慌てて避難する際、さっと持ち出せるように物品はコンパクトにまとめてありますか?

以下も参考にしてください。

C-5 荷物をコンパクトにする工夫 | 暮らしの記事|医ケアkidsナビ

考えておかなければならないことはたくさんありますので、災害時のマニュアルは必ず確認しておきましょう。

停電時の備えを中心にとした災害時マニュアルが他サイトにありますので、ぜひご確認ください。

■医療法人稲生会作成

医療的ケア児等 停電時電源確保について

■国立成育医療研究センター作成

医療機器が必要な子どものための災害対策マニュアル

上記リンク内下部に「防災対策チェックリスト」もございますので、ご活用ください。

緊急時避難場所の確保

災害対策のマニュアルとして、「避難場所・避難方法を日ごろから確認しておく」というのがあります。

しかしながら、移動の簡単ではない医ケア児。

災害時の避難としては、自宅に損害が無ければまずは在宅での避難が第一選択になるでしょう。

しかしながら、自宅では安全が確保できない場合はどうしても移動しなければなりません。

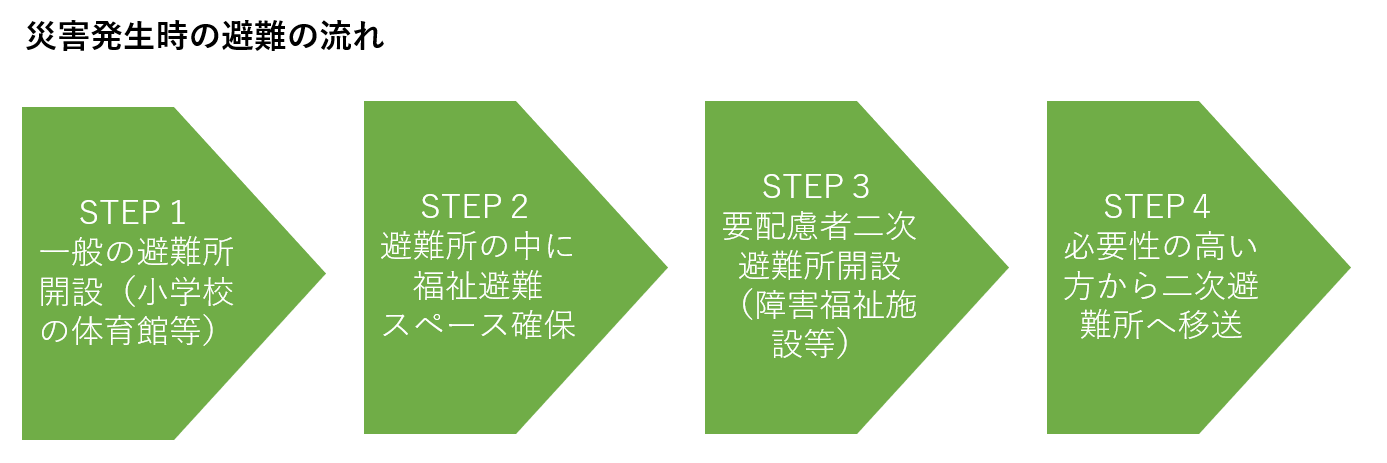

一般的に、災害時の避難の流れは以下のようになっています。

医療的ケアが必要な医ケア児や障害児の多くは、上記表のSTEP3要配慮者二次避難所への避難が必要です。

電源が確保できる場所、受け入れてくれる病院や施設等を事前に確認し、万が一の際の受入や避難時に人の手を借りられるかなどは前もって相談しておくとよいでしょう。

ところで、自宅がマンションの場合、エレベーターが止まってしまったらどうしましょうか?

急いで安全なところに移動しなければならない場合、医療機器を抱えながら一人で子どもを運べますか?

ちょっと、難しそう、ですよね。

普段から近所の方とコミュニケーションをとり、避難の際には助けを借りられるようにしておくことも重要です。

要配慮者の申し出

国から地方自治体へ、避難に支援を必要とする方向けの個別支援計画作成の指針が出されています。

「災害時 要配慮者支援ガイドライン 自治体名」でネット検索すると、それぞれの自治体のガイドラインが確認できると思います。

さて、こうしたガイドラインは都道府県、市町村などで策定されていますが、実際の避難支援運営は町内会単位の団体に任されています。

そのため、まずは町内会に問い合わせ、災害時の要配慮者の申し出を行い、求める支援の内容を伝えて一緒に避難計画を作成しておくと安心でしょう。

備えあれば憂いなし!

万が一の備えは万全にしておきましょう!