いよいよ退院!退院後の生活をイメージしてみよう!

障害を持った子(障害児)と一括りにしてみても、その程度は様々。

ほぼ日常生活に何の支障もない子もいれば、生涯を病院で過ごす子もいます。

医療的ケア児(医ケア児)は日常的に医療を必要とするため、いずれかの時点で入院が必要となることがほとんどです。

先天的な障害であれば、生まれてそのまま長期の入院となるか、あるいは一度お家での暮らしをスタートしてから病気が発覚し入院となる場合がほとんどでしょう。後天的な障害の場合でも、医療的ケアに慣れるまでは入院が必要なことが多いと思われます。

入院中は先が見えず、不安なことも多かったはず。

いつになったら退院できるのか、この子は一生入院したままなのでは、と暗い気持ちになったこともあるのではないでしょうか。

長く不安な入院を経て「そろそろ退院を・・・」と言われた瞬間はきっとほっとできるはず。

しかしその一方、これからどうしたらよいのだろう、と違う不安が持ち上がったのではないでしょうか?

退院が決まって在宅へ移行するまでの間、実はやることはたくさんあります。

ここでは在宅移行までにすること、全体的な流れについてご紹介していきます。

※病状やご家庭の状況により、在宅移行に必要な準備の内容は異なりますので、あくまで参考としてご覧ください。

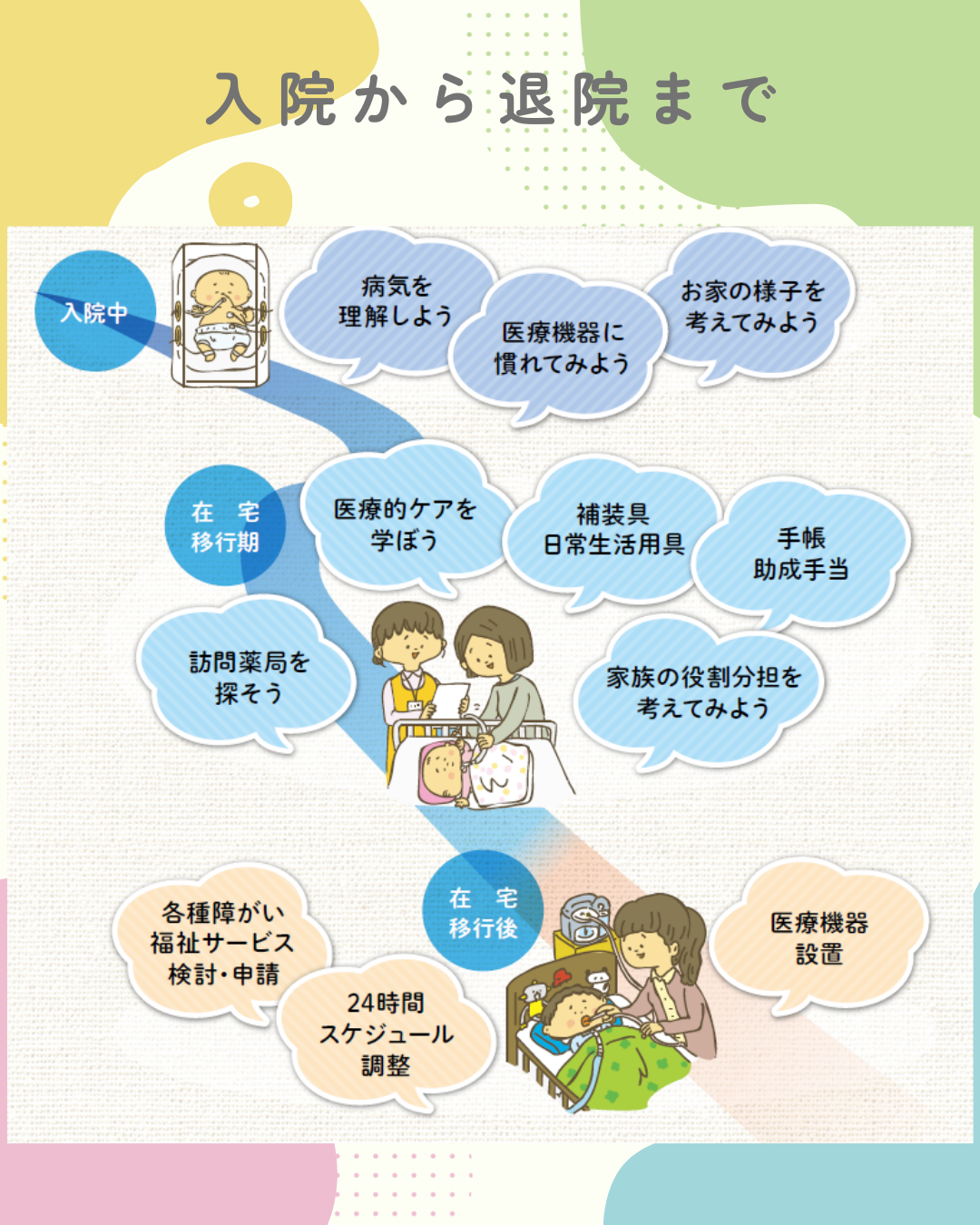

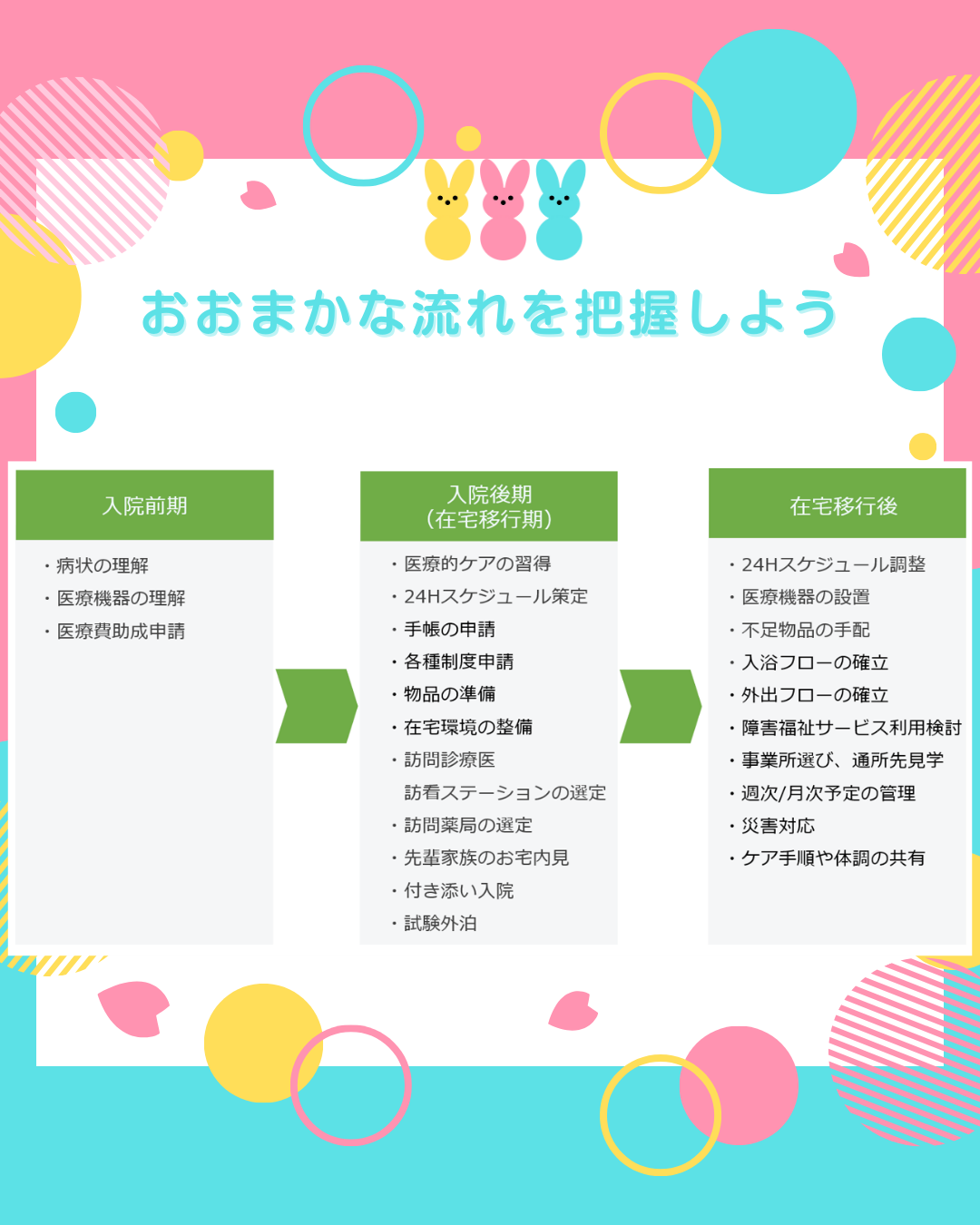

大まかな流れを把握しよう

必要な準備は病状や家庭状況により変わってきますが、大体の流れは以下のようになります。

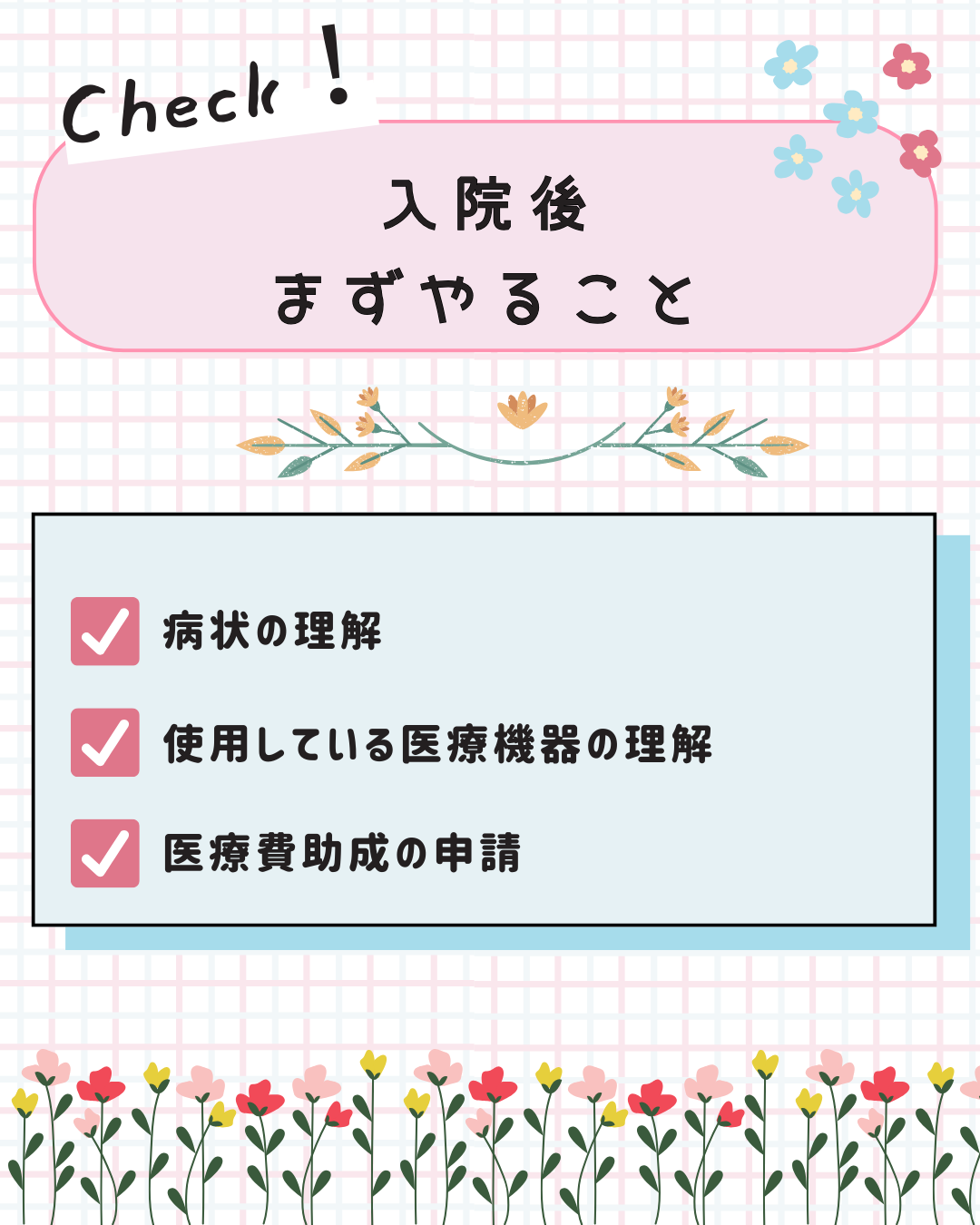

入院前期

病状の理解・使用している医療機器の理解

まず重要なのはこれ。

突然のことで理解が追い付かない部分もあるかもしれませんが、今現在の状態を理解するのはとても重要。

わからなければ主治医や看護師に何度でも、しつこく思われても、理解できるまで説明を求めましょう。

情報の確度について注意が必要ではありますが、インターネットなどで情報収集するのも有効です。

当サイト内でも様々な疾患についての情報を公開していますので参考にしてみてください。

医療費助成の申請

入院すれば色々とお金がかかるものです。

長期の入院となると、費用は大丈夫かな?と心配にもなるでしょう。

しかしながら、子どもの入院には医療費の大部分を補填する制度が色々と存在します。

必要な手続きは入院中に病院側から案内されることがほとんどですので、まずは院内ソーシャルワーカー等に相談してみてください。

入院後期(在宅移行期)

長い入院生活を経て、病状が安定してくれば「そろそろ退院かな?」なんて期待も膨らんできます。

しかし、病状の安定だけが退院の条件ではありません。

日本小児科学会では「在宅医療へ移行するための基本的条件」として以下のことを上げています。

------------------------------------

1)こどもへの愛着が形成されている。

2)こどもと家族が地域で生活することを希望している。

3)こどもの病状が安定している(看取りを見据えた場合を除く)。

4)家族がこどもの病状や医療行為について十分に理解している。

5)こどもと家族に加え、支援者も在宅移行の意義と目標を共有できている。

6)退院後の生活環境や、継続的な支援の体制が整っている。

7)退院後もこどもと家族が相談できる人が病院と地域の両方にいる。

8)家族と支援者との間に信頼関係が構築されている。

--------------------------------------

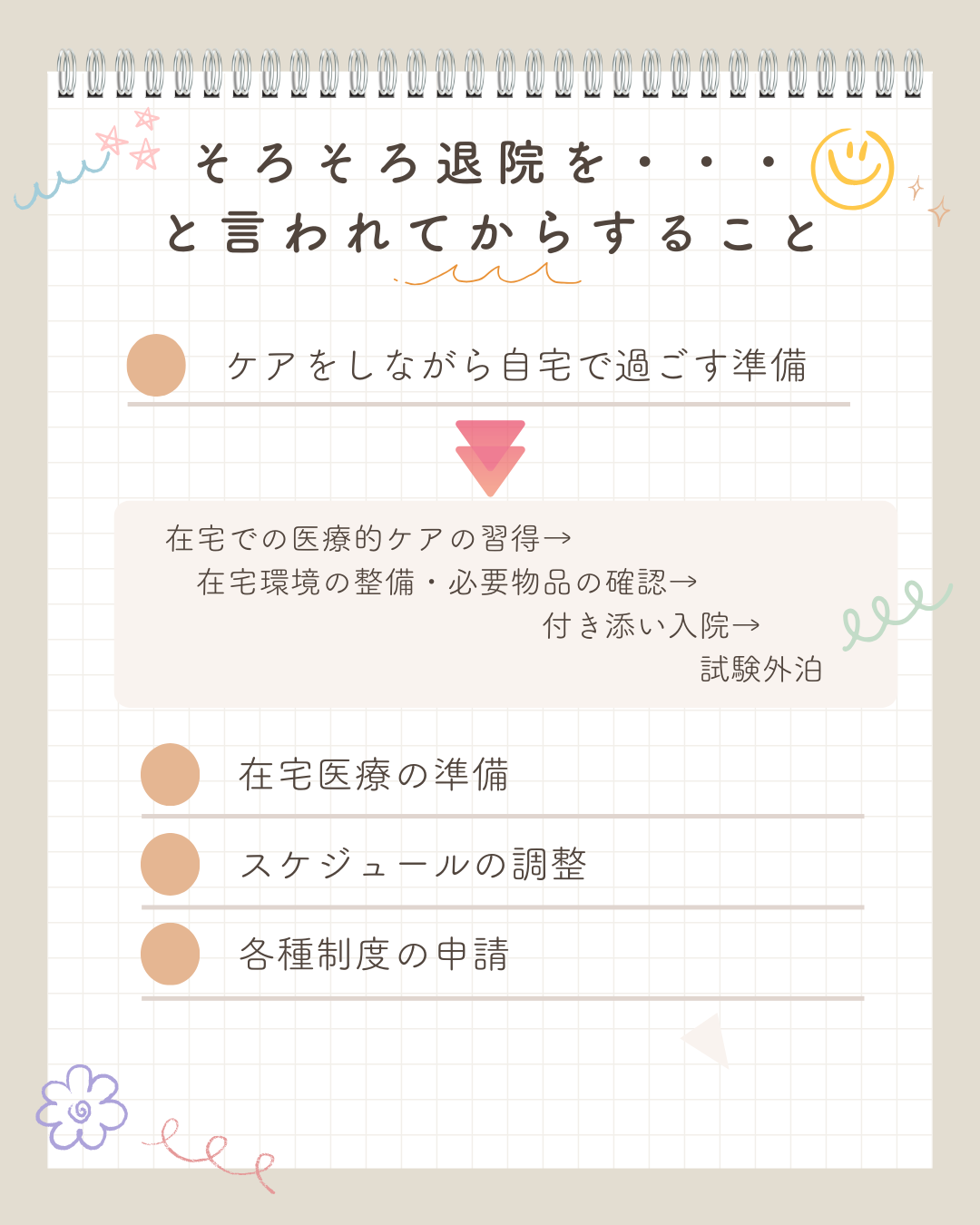

主治医から「そろそろ退院を・・・」と言われてからは、上記条件を満たすように色々と準備をしていくことになります。

ケアをしながら自宅で過ごす準備

まずはこれ。

こちらの準備を進める流れとしては以下のようになります。

在宅での医療的ケアの習得→在宅環境の整備・必要物品の確認→付き添い入院→試験外泊

在宅医療の準備

医療的ケア児の受けられるサービスの一つに訪問医療があります。

家から連れ出すのも難しい医ケア児ですから、医療者が自宅に来て処置を行ってくれる訪問医療の力はできる限り利用していきましょう。

在宅医療の詳しい説明はこちらをご覧ください。

医療・福祉サービス|医ケアkidsナビ→医療保険

訪問診療:

地域によっては複数から選ぶことも可能でしょうが、多くの場合は1つの医療圏に1つあればいい方かと。紹介状が必要なので病院から紹介してもらいましょう。

訪問看護:

1つの地域に複数の訪問看護ステーションが存在しますが、小児の訪問看護を受けてくれるかはわかりません。自分で探してくることも可能ですが、わからなければ病院から紹介してもらいましょう。利用には医師の意見書が必要です。

当サイト内では、各都道府県の訪問看護ステーションの情報も掲載しております。

訪問薬局:

地域によっては処方薬を家まで届けてくれるサービスをしている薬局があります。ご自身で探してみてもよいですし、病院から紹介してもらうことも可能です。

スケジュールの調整

ケアの手順や訪問医療の準備が済めば、1日の流れや1週間の流れが徐々に見えてくるはずです。

退院前に流れを確認しておくと退院後もスムーズに過ごすことができると思います。

当サイトでは1日のスケジュール表を公開していますので、ぜひご利用ください。

各種制度の申請

障害者手帳や各種税控除や手当など医ケア児の受けられるサービスや助成は多岐にわたります。

退院前に必要な申請、利用可能なサービス等確認して申請を済ませておくことをお勧めします。

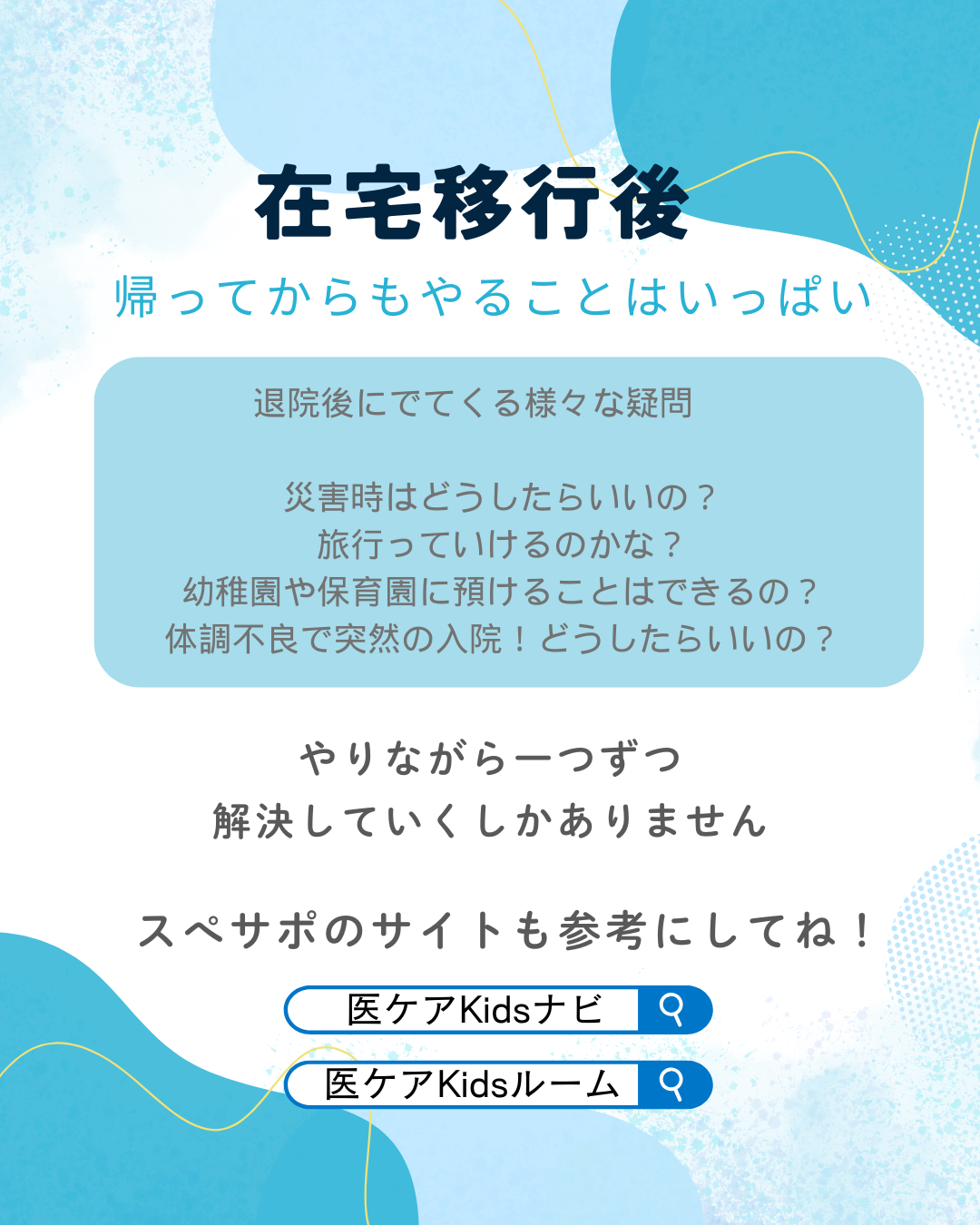

在宅移行後

いよいよ退院。

退院したらしたで、やっぱり色々とやることはあります。

あれが足りない、これが必要。

やってみたらうまくいかなかった。

ところで災害時はどうしたらいいの?

旅行っていけるのかな?

幼稚園や保育園に預けることはできるの?

体調不良で突然の入院!どうしたらいいの?

などなど、色々疑問も出てくるはず。

これらはやりながらすこしずつ解決していくしかありません。

当サイト内では在宅移行後の困ったに役立つ情報を多々公開しております。

医療的ケア児との暮らしに役立つ情報をワンストップで紹介するサイト|医ケアkidsナビ

また、気軽に医ケア児家族や支援者と繋がれる相談コミュニティサイトもございますので、そちらもご活用ください。